伟大的城市与贫民窟

维科认为,城市是文明涌现的象征,那大约发生在六千年之前。城市出现,人类才拥有真正意义上的历史。而就在最近几十年,我们又在经历另一场革命,全球城市数量和城市人口数量爆炸性增长,世界上大多数人正源源不断地从农村转移到城市,创造出一个又一个的超级城市。上一次的人口革命创造了历史,这一次则改变了历史。

无论如何,我们必须先认识到城市的伟大和必然性。五十年前,世界上超过500万人口的大城市还屈指可数,除了纽约这个庞然大物以外,上海人口可能勉强超过500万,现在我们再用这根线作为指标就会发现,仅仅中国,500万人口以上的城市就有90余个。而排名靠前的上海、北京等都已在设法限制和减少城市人口了。

城市化的根本动力是它的“集聚效应”,即资本集聚、人力集聚以及信息集聚。在现代生产模式里,资源协作的效率比以前高出无数倍,而且还在以指数函数的速度增长。哈耶克曾论述过,我们日常生活中有大量信息,“默会的知识”,对经济活动至关重要。而更紧凑的城市生活能够更有效地发挥和利用这些知识,从而提高生产效率。集聚效用的作用力超乎寻常地大,以至于在我们目前知识水平下,都很难衡量它的衰减边界。于是一个个大城市产生了。

我们在任何一个航空公司或者旅行社的网站上,都可以轻易找到全球大城市的地理分布。然而地理学家迈克·戴维斯却提醒我们,大城市的分布图同样也是全球贫民窟的分布图。这是一个布满大城市的星球,也是一个布满贫民窟的星球。全球城市化的革命性进程,也为全球贫民窟带来新的挑战。

众所周知,大量的贫民广泛分布在广大的第三世界乡村,他们每天的收入多在2美元甚至1美元以下。这些贫民分布在乡村时,似乎还只是看不见的符号,学界惯以“贫困问题”来概况。可是人有移动的权利,贫民也希望能分享大城市集聚效应所溢出的福利。于是在大城市的边缘,阴影里,就会有大量贫民聚集,贫民窟随之出现。

当我们试图研究贫民窟时,向来活跃的经济学家却经常失语。原因很简单,贫民们在统计上往往“并不存在”。在这个所谓“大数据时代”,富人与穷人之间的“数字鸿沟”变得更大,我们对两者信息的掌握程度也有天壤之别。富人或者一般的中产阶级都在担心自己的电话号码、信用卡号码等信息泄露,而大量第三世界的穷人既没有手机也不使用互联网,丝毫不必担心这些问题,他们只是担心下一顿饭的着落。

所以,当数据科学家在采用大数据精准定位用户时,他们已经天然地把穷人排除在外。

前一阵,印度总理莫迪发起了打击地下经济的“废钞令”,要用新版大面额纸币来替代旧版大面额纸币,在印度引起轩然大波,经济活动几乎陷于停滞。因为印度人突然发现,原来生活中绝大部分交易都是用纸币进行,超过半数的印度人竟然没有银行账户。所有宏观经济学教材都会介绍商业银行利用贷款创造货币的过程,故而有相应的货币政策,但前提是所有人都要有银行账户,钱的流通要经过银行。这一点在美国成立,在印度和世界很多地方并不成立。

所以真正面对贫民窟,面对在这个世界上占到半数以上的穷人,经济学家突然发现自己束手无策,所有成熟、优美的经济理论,从一开始就是建立在富人的生活模式基础之上。当我们真要回过头来研究穷人时,不但没有趁手的工具,连基本的调查数据都没有。路边的贫民窟就像高山大海一般,对调查员构成了巨大挑战。

贫困固化与“政府的背叛”

数十年前,全世界的发展经济学家之中还弥漫着一股乐观的精神,认为贫困终究可以被解决,贫民窟终究可以被拆除。随着有效的经济发展,所有这些贫困问题都会逐渐好转。几十年过去,除了个别顽固不化、死硬到底的经济学家外,绝大多数都已承认传统发展策略和国际援助计划的失败。城市里的贫民窟并没有消失,反而还在生长和扩大,生命周期比我们想象中要长得多。

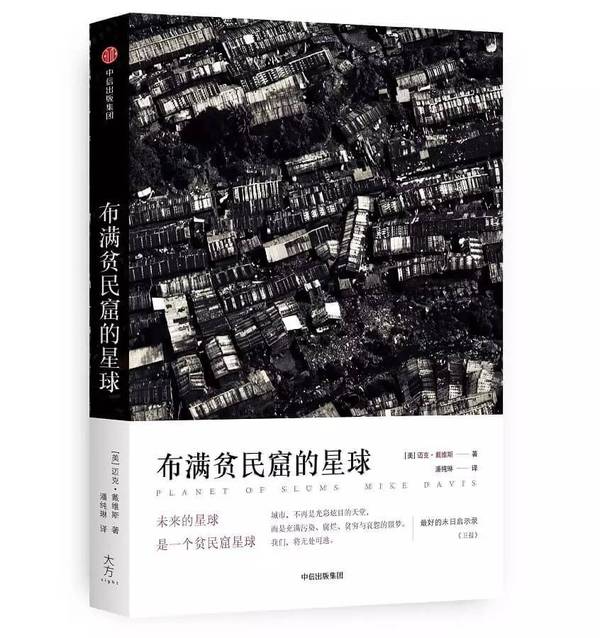

《布满贫民窟的星球》

(美)迈克·戴维斯/著

潘纯琳/译

三辉图书·中信出版集团

2017年1月

戴维斯痛斥这种现象为“政府的背叛”。确实,很多国家的政府乃至联合国都“背叛”了自己的承诺,没有彻底解决贫民窟的发展问题,甚至没有能力遏制贫民窟的扩大与恶化。但是从更深层来看,这更是一种理性主义的失败。复杂的社会经济环境,给联合国官员及发展经济学家上了一课,嘲讽了这一类“致命的自负”,也直接导致发展经济学陷入了低谷。

近二十年,终于有一批学者愿意放弃自己的骄傲,承认自己的无知,与人类学家一同走进看似混乱不堪、实则秩序井然的贫民窟,去深入了解穷人的生活和环境。在试图改变穷人的生活环境之前,我们应该先去了解他们的境况。穷人们可能在各方面陷于困顿,也有可能在贫民窟里保持特有的尊严,可能把贫民窟作为临时落脚点,也可能把贫民窟作为终身的栖居所在。

更重要的是,贫民窟很可能不仅是一个生活的场所,更是一个劳动生产的场所。在达拉维,有不少人就在这里工作。这里是全孟买的垃圾塑料瓶回收加工中心,各式各样的塑料瓶被拾荒者收集汇总,搬运至此地。很多工人就在这里,负责把塑料瓶切割粉碎成小的塑料颗粒,然后再低价转卖给有需要的塑料加工企业。在此过程中,无疑会产生大量有毒有害气体,损害工人的身体健康。但更重要的是,它能给予工人就业的机会。很多工人都表示,能在这个有害环境里工作已深感幸运,他们打死都不愿回到一无所有、毫无希望的乡村。

所以,简单粗暴的清理整顿贫民窟行为,虽然受到偏爱整洁的中产阶级的欢迎,却时常受到贫民窟原住民的激烈抵抗。孟买政府很多次想拆除达拉维,都因此无法得手。戴维斯悲观地哀叹,政府最终多半会放弃治理贫民窟的目标,任其自生自灭。而这正是很多贫民窟居民的追求。他们可以忍受贫民窟的糟糕环境,但无法忍受失业。

NGO对贫民窟的美化与幻象

与此同时,戴维斯还敏锐地发现,大量试图发掘贫民窟自治可能性的NGO(非政府组织)往往给我们提供另一种幻象,过度美化贫民窟,让我们对贫民窟的未来保留一份不切实际的希望。事实的确如此,而且现在距离戴维斯撰写这本书又过去了十余年,NGO在数量上取得了巨大的增长,也逐渐成为中产阶级的精神寄托方式之一。

绝大多数NGO对贫民窟发展的帮助效果都非常可疑。我们有充分理由相信,大部分涉足贫民窟的NGO并没有起到什么作用,甚至有些起到了反作用。在缺乏对贫民窟深刻认识和缺乏对NGO绩效准确评估的前提下,外来的NGO并不一定能帮助贫民窟发展和脱贫。穷人的问题绝不简单,甚至可能比富人的问题困难许多,使得大量聪明智慧的学者都对此束手无策。

一些学者深入贫民窟扎根数年后,用尽各种常规、非常规手段如观察、访谈、问卷、田野实验,终于对贫民窟和贫民窟里的人们有了一些片面的了解。穷人在有些方面极为聪明,甚至远比按部就班生活的富人来得聪明,非如此他们不能生存。而在另一方面,穷人受制于经济、信息、生理、心理、教育、卫生等诸多方面的局限,往往拥有一些看似非理性、实则不得已的恶心。往往因为这些难以克服的恶习,他们才永远无法摆脱贫民。不了解穷人的这些行为模式,就不可能真正帮助他们改变生活。

这个世界的大城市长得越来越像,哪里都可以找到星巴克和整洁划一的购物中心,给人以安定感。而贫民窟则不然,除了受到原有的自然、地理等环境影响之外,还顽强地保留了大量鲜活的传统生活方式,与现代都市格格不入。现在越来越多的人对大城市的光鲜一面感觉厌倦,反倒觉得贫民窟里的很多生活方式能够提醒我们,我们从哪里来。

曾有一些学者批评说,在严格的城市管制下,中国大多数大城市已不存在贫民窟,而是把贫民赶回了乡村。这一观察不完全对,因为贫民的生存能力很强,不容易赶走,城管也不可能无处不在。还有很多情况,是城市旧有的市民随着经济发展和产业结构的变化而逐渐陷入贫困,新贫与旧贫交织在一起,同时又与现代化建筑交织在一起,现代化的大楼背面常就变为贫民窟,颇不容易观察。而且随着飞速的都市更新,十年前尚为人称道的正常社区,转眼就可能贫民窟化了。

以中国上海的一个角落为例。

很多人都知道杨树浦是上海的工业区,但少人意识到这里也是上海的贫民窟之一。尤其八十年代以后,上海逐渐降低工业比重,贫民窟就再也没有翻身之日。这里虽然距离市中心并不远,地铁可达,但街道面貌没有任何更新,也几乎不被任何媒体关注,自生自灭几十年,连蔬菜价格都要比市中心便宜一半。最近,开发商做了个大项目,把这片地区一个最大工厂厂房改造成奥特莱斯,顿时引来一片喝彩,被誉为都市更新的成功范例。然而奥特莱斯一街之隔,仍然是破败不堪的旧屋和一成不变的生活。不少居民在苦苦等待动迁,另一些居民则还贪恋这里低廉的物价,而动迁还遥遥无期。

所以,这个世界并不缺少贫民窟,只是缺少关注贫民窟的眼睛。他们往往就在我们身边,平淡无奇,若是不深入进去,恐怕看不到什么触目惊心的场景。它们有可能数十年都没有变化,也有可能一夜之间发生翻天覆地的变化。不管怎样,在试图为贫民窟做点什么之前,我们必须先要走进贫民窟。

(编辑:郭倩)