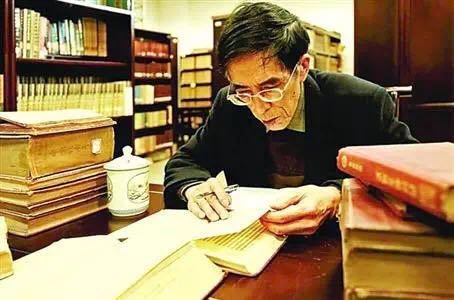

为了研究中国财政制度史,黄天华查阅了大量资料。 /上海财经大学供图

“科学的发展是没有国界的,谁都有权去研究中国的财政制度史,但是这件事由我们中国人来做,不是更好吗?”为了这个梦想,67岁的上海财经大学公共经济与管理学院教授黄天华耗尽半生精力,呕心沥血,只为创作出第一本,属于中国人自己的《中国财政制度史》。

“板凳要坐十年冷,文章不写一句空。”何止!黄天华用了整整31年光阴,从一个1.8米、挺拔伟岸的年轻小伙,到如今两鬓斑白、体重只有107斤的伛偻老头。

黄天华说,这条路太苦太苦,好几次资金的短缺令他差点走不下去,好几次身体的“红灯”让他以为有生之年无法完成这个梦想。但幸运的是,“我竟然还能有今天!”放下包袱,他舒了口气,“我很满足,真的。”

一句承诺耗尽半生心血

35年前,黄天华考取了北京中央财经大学财政制度史研究生,师从对他一生影响很深的马大英教授。

彼时,黄天华常和老师聊天,听老师讲学科发展的故事,有一件事深深触动了他:“中国财政制度史的研究,西方发达国家走在我们的前面,并远远超过了我们!”老师告诉他,中国唐代经济和唐代财政制度的研究中心,第一在日本、第二在美国; 中国宋代经济和宋代财政研究中心第一在日本、第二在巴黎;中国清代经济研究中心,第一在美国、第二在中国香港; 中国民国经济史和中国民国财政制度史研究中心,第一在美国、第二在中国台湾。特别是美国,几乎包揽了中国近现代史的全部资料。

“中国财政问题的研究主导权怎么会执掌在外国人手里?”黄天华心里很不是滋味。

作为一个中国人,不管花费多大代价,一定要把中国财政制度演变的历史研究清楚。可是,老师年纪大了,他希望有人能接下去。“他说,搞历史研究很苦,他不苛求我。但我很坚定地告诉他,我愿意。”黄天华说,只是,自己也没想到,为了这一句承诺,为了圆这个梦,耗尽了自己半生心血。

四处奔波找寻资料

1984年,34岁的黄天华回到上海财经大学任教,从事中国财政史研究教学:探索领域主要就是中国财政制度史和税收制度史。

也就在1984年,黄天华给自己做了一个规划,一个长达31年时间规划。他开始着手研究中国税收制度史和中国财政制度史,同时融合军费制度史、官俸制度史、社会保障史、专卖制度史以及宗教与财政关系史。当时,很多人跟他说,史学研究不景气,做史学研究,特别是边缘科学的研究很难。可黄天华说,这些他都知道。但是,祖国的分量很重,“我愿意”三个字也很重,重到不可推卸。

研究历史很苦,可没想到竟然那么苦。“现在想想,那时的我真是太幼稚太乐观,有些不知天高地厚。”黄天华自嘲道,“在整个写作的过程中,碰到的困难其实非常多,有一些简直是不可预料。”首先,中国财政制度史的研究是一项系统工程,涉及到十个专业领域,诸如军费、官俸、皇室财政、文化教育、公共工程、公共事业、邮驿、漕运、宗教、社会保障、社会救济等制度,需要的史料几乎要穷尽中国所有的古代典籍,甚至包括民族学、考古学、人类学、哲学、甲骨文学、原始经济学等资料。可是,这些资料涉及到的学科他完全没有功底,但是没有它们就无法进入角色,于是,他唯有逐个从头学习。

然而当他进入角色以后,他发现更麻烦,“譬如现在回过头去看,把每一章的军费制度拿出来,就是一本《中国军费制度史》,把每一章第八小节社会保障制度拿出来,就是一本《中国保障制度史》……”十多种领域的财政制度史合成一本完整的《中国财政制度史》,如此庞大的信息量,他必须逐一系统梳理,花费的精力,可想而知。

梳理的过程并非一帆风顺。资料的零散不齐,让黄天华头痛不已。早期,家住大杨浦的他,时常长途跋涉前往位于闵行的一座地下图书库。那时的交通并不便利,往返的路程都要花上3个多小时,但为了找寻更多的资料,唯有如此。可是,即便他跑遍了京沪所有的资料馆、图书馆,还是有很多资料在国内无处可寻。“我托了很多朋友,从日本、美国给我复印了近千本资料。特别是我们前任院长,现在美国杜克大学教授牛满江,对我帮助很大。他从杜克大学和哈佛大学给我复印了很多资料。我全部都用上了。”

看着到手的资料复印件,黄天华心底有说不出的滋味。“那些资料都是中文的啊!都是我们中国人写的资料,可是我们中国没有。”

身患疾病仍继续研究

在过去的31年中,黄天华除了上课,就是在图书馆、档案馆、资料室或是书房。用他的话说,“整整31年,我没有离开过书房,所以连朋友都很少。”他每天工作长达18-19个小时,“除了5个小时睡觉,其他时间都在工作。”

随着年龄的增长,加上常年不眠不休的工作,身体透支太多,黄天华的健康状况每况愈下。

黄天华说,他的身高有1.8米。可是,不知道是常年伏案的缘故,还是疾病的问题,如今的他,完全看不出原先的身段高挑,反倒是一个驼背明显的伛偻老头。用骨瘦如柴来形容他,一点都不为过。

在《中国财政制度史》写到一半的时候,黄天华患上了心脏病,医院建议做搭桥手术,但要花1年的时间治疗与调理,他觉得过于“奢侈”,“我的时间很紧迫。”黄天华没有听从医生的建议。

后来,黄天华又陆陆续续患上支气管破裂、腰椎间盘突出等疾病。黄天华大学同班同学、上海财经大学公共政策与治理研究院院长胡怡建回忆说,好几次,看到黄天华猫着腰,艰难地把课上完。

最要命的是经济压力

身体屡屡的“红灯”都不能让黄天华停下来,他说,在整个研究的过程中,最最要他命的,是经济压力。

史学研究是一个只有支出、没有收入的研究领域。再者,黄天华规划的财政制度史研究,时间周期实在太长。30年,这在高校根本不可能作为课题立项,也就是说没有任何经费可资助,因此,该项研究经费必须自己掏腰包。

“从1986年开始,一直到2014年,全部的工资收入都用于买资料、史料和差旅费。而这些史料的价格又特别贵,单就这部书的资料费,陆陆续续投入累计高达19万元。”黄天华很清楚地记得,13次,自己坐23小时硬座去北京找资料,火车票12元。没钱住宿,晚上他就露宿在北京火车站。“当时,最差的旅店住宿费也要50元,我实在拿不出。”

“太多次了,在经济压力面前,我走不下去了。”黄天华回忆,在他最最困难的时候,大概是2007年,时任上海财经大学副校长,现任上海财经大学党委书记丛树海塞给了他4000元。“对我而言,这是救命的钱,我连拒绝的勇气都没有。”

之后,每次当黄天华走不下去的时候,丛树海都会悄悄地在经济上资助他。后来,又帮他立项,得到了学校的资助。

可是在该书出版的时候,又给了黄天华一个重磅打击。“按照规定,这本550万字的书,出版费高达近100万元。国家规划办资助了35万元,可是剩余的钱,叫我怎么拿得出?”最后经过学校的领导多方协调,筹集到了110万元的资助费。

几经波折与绝望,在黄天华的努力和众人的帮助下,饱含他半生心血的著作《中国财政制度史》有幸将于今年9月份正式问世。黄天华说:“我承认,自己的这本书也有欠缺,深度不够,广度不够。但至少我把中国这5000年来的财政制度史都梳理了一遍,至少我们的后人要想继续研究就方便多了。”

对话黄天华:做我们这行 唯有静心

⊙在热门的财经院校从事冷门的研究,这种鲜明的对比是否会让您感受到落差?

黄天华:做我们这行的,唯有静下心来,否则就不要做,尤其是身处如此热闹的时代。

我一直认为,能够坚持到现在,不为名不为利,完全是依靠一种信仰在支撑——中国财政的历史应当由中国人来书写,并且中国人做学问不比外国人差。当年在攻读中国财政制度史时,导师马大英告诉我:“这方面的研究,西方发达国家走在了前面,并远远超过了我们。”这可能是我这辈子听过的最刻骨铭心的一句话,某种意义上,也决定了我的一生。“小黄,如果你有信心的话,这条路就继续走下去。”他希望我去改变这个学科的现状,但又于心不忍,“你还年轻,没有生活经验,走上这条路,会很苦很苦。”我毫不犹豫地答应了老师,现在回忆起来,真是年轻气盛,不知天高地厚。1984年,从北京回到上海,我用了两年时间做研究规划,打算在70岁以前完成两本书,一本是《中国税收制度史》(2007年出版,被新闻出版总署列入“国家‘十一五’重点书籍出版规划”,2008年获得上海市第九届哲学社会科学优秀成果奖、著作类一等奖),一本是《中国财政制度史》。

做财政制度史研究的周期比较长,10年、20年甚至更久,通过学校申请课题是不可能的,换句话说,一切的费用都要个人承担。我的收入不高,全部要用来购买资料和出差。妻子十分委屈,但还是义无反顾地支持我,这些年,家里的开销都是她负责。女儿长大后,进了政府部门,有时也会拿出一部分工资补贴我。1980年代,我去北京,买好火车票,身上只留两块钱。住不起旅馆就睡在火车站或者汽车站的候车室,一日三餐基本上都是8分钱一碗的阳春面。到了90年代后期,我依然吃着阳春面,一是便宜,二是我的肠胃不好。有一次巧遇一个学生,他不愿我住在50元一晚的廉价旅馆,非要把我送到条件好一点的招待所,这件事让我一直过意不去。

在别人的印象中,我似乎总是一副疲惫的样子。没有课的时候,我的活动轨迹就是家、办公室、食堂三点一线,独来独往,也因此造成了现在的不善言辞。随着年龄的增长,我的身体越来越差,从年轻时的胃病到后来的胃出血、心脏病、肺气肿、腰椎间盘突出。健康危机的出现让我感到有必要和时间赛跑了,于是从初一到除夕,从黎明到深夜,渐渐习惯了这样的工作作息。说真的,我已经尽力了,但一个人的能力毕竟有限。如果有一个团队,肯定会做得更好。

就财政制度史来说,我认为还有很长的一段路要走,还需要更多的人关注、从事这个学科的研究。

⊙2015年7月1日,《中国财政制度史》的书稿完成了,您当时是否松了一口气?

黄天华:应该说,心情很复杂。我第一时间通知了身边的朋友,告诉他们,我的书写好了。与此同时,我又赶紧联系各家出版社。对我来说,写书只是第一步,最后能不能出版并没有把握。与此前做《中国税收制度史》一样,最大的障碍仍是出版费用。我求过无数的人,这个过程非常痛苦。在我焦头烂额的时候,学院的领导建议我给上面打报告,申请国家社科基金后期资助,最后批了35万。学校给了25万,有关方面通过与出版单位的沟通和协商,帮我拿到了一个非常优惠的价格。书可以出版了,我满怀感激之情,但与此同时,我又陷入了思考——这个世界上应该有很多“黄天华”,其中的一些人比我更努力,更优秀,他们是否也能被幸运之神眷顾?

我最痛苦的不是经济上的窘迫,而是这辈子对家人的亏欠,没有尽到养家糊口的责任。

⊙您提到了“痛苦”,让一个将每月工资全部用于购买资料、还需要女儿来补贴研究的学者去承担高昂的出版费用,这样的故事听起来确实比较残酷。

黄天华:很长一段时间,收入很少。评了教授,实际到手工资涨到7800元。我最痛苦的不是经济上的窘迫,而是这辈子对家人的亏欠,没有尽到养家糊口的责任。我带过很多研究生,希望有人跟着我继续做这方面的研究,其中大部分都去做了老师。我能理解,也尊重他们的决定。我刚参加工作时,房子是国家分配的,现在上海的房价这么高,还像我一样,怎么在这个城市生存?将来又如何结婚、生子?这些都是很现实的问题。

⊙如果能申请到课题经费,您的研究或许就不会像现在这般举步维艰,但课题立项又有时间限制,而《中国财政制度史》显然不符合要求。

黄天华:我不能抱怨这样的规定。如果不做限制,对于潜心做学问的人是一种保障,但是碰上没有责任心的人怎么办?岂不是容易被钻空子。比如我在1986年跟组织上说,我要写一本书,想申请一个研究周期为35年的课题,人家凭什么相信你?科研机制的完善需要建立在每一位学者高度自觉和自律的基础上,也需要不断地被检验。

⊙在教书和研究之间,您更倾向于哪份工作?

黄天华:两个角色我都喜欢,但是过了退休的年纪,就没办法再上课了。其实很可惜,现在给我机会的话,我能把这两年研究中掌握的知识和经验及时地教给学生,让他们对这个学科有更清晰的认识。我自己有一个想法,如果制度的藩篱阻碍了学科的进步,我们是不是应该想办法去破除它?你看这两天,我上过思政课,也办过讲座,效果挺好的。

⊙接下来,您有什么打算?

黄天华:目前有两本书,《中国社会保障制度史》即将完稿,希望献给中华人民共和国成立70周年;同时筹划了一本《中国军费制度史》,等到中国共产党建党100年时出版,算是我的一点小小心意。

(本文整理自新闻晨报,文汇报)