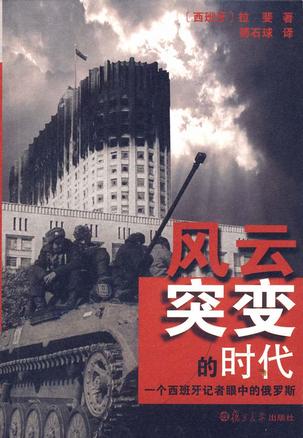

《风云突变的时代》

(西班牙)拉斐 著

傅石球 译

复旦大学出版社

一

苏联解体是每隔一段时间就会在中国引爆讨论的话题,最近一次亦然。不过有趣又悲哀的是,在这场无休止的争论中,作为本体论题存在的苏联/俄罗斯经验本身却往往是缺位的,或者是仅仅作为背景存在,或者是被彻底忽略。事实上围绕俄罗斯问题的争论往往是中国国内问题争论的衍生与延续,人们在很大程度上并不关心事例本身,而只是注重这个事例作为支撑其各自论点的论据价值。

这种研究的另一个特点是人们把精力过多集中于对苏联解体原因的探究,甚至于达到一种痴迷的程度。集中于解体原因的思维方式将解体本身视为一个终点,而在那之后的俄罗斯类似于一个突然迸发出来的全新的世界,或被解读为天堂,或被解读为地狱。

但事实上解体之时,正是被过去的体制掩盖的诸多问题暴露出来并需要解决之时,叶利钦政府对后苏联时代国家内政外交的处理方式,与本世纪普京的治理模式为何兴起之间,有着逻辑上的因果关系。历史的基本条件是延续的,叶利钦时代并未彻底摆脱戈尔巴乔夫时代而有了崭新的特征,甚至并未完全摆脱斯大林时代,相反它在很多方面是脱胎于旧时代,带有其深重的烙印并为其所限定的。无论对西欧还是对中国来说,俄罗斯都是一个难解之国,而理解苏联与当代俄罗斯之间的连续性,是以正确的方式探究俄罗斯的一个前提。

二

《风云突变的时代——一个西班牙记者眼中的苏联解体》的作者拉斐(Rafael Poch-de-Feliu)1956年出生于西班牙巴塞罗那,1988-2002年任巴塞罗那主要日报《先锋报》驻苏联/俄罗斯记者。拉斐的生年,正是苏共20大召开、斯大林主义开始遭到彻底清算的一年,也是苏联坦克还长驱直入布达佩斯镇压匈牙利“十月事件”的一年,而西班牙当时仍处于佛朗哥元帅的独裁时代。佛朗哥政府宣传称,在遭到唯物主义和民主制侵蚀的西方,西班牙是一个精神后备力量,但在现实中,西班牙却是一个意识到自己有缺陷的落后国家,需要靠精神控制来强制性地麻醉其国民。作者年轻时亲身经历了这种极权主义之下的灌输教育、思想压迫与谎言,因而与在自由社会中长大的西方人相比,能更痛切地体会苏联后期的荒诞及其不可维系性。

拉斐深知,俄罗斯转型的规模与在世界上产生的反响,远超过佛朗哥去世后西班牙的民主转型。苏联解体是一个多文化、多种族的大国的崩溃,带来从东欧到远东的整个地区的秩序的重组,并扭转了全世界的格局,导致美国在相当长时间里成为唯一的超级大国。在意识形态方面,苏联解体使其代表的社会发展模式与前景彻底失去吸引力,使美国为首的自由民主模式成为近乎唯一的选择,即使是那些不愿归属这一模式的社会,对统一化的抗议和对自身独特性的强调也是苍白无力的。

虽然人们通常苏联、东欧并称,但苏联解体与东欧各国的民主转型是两个性质与量度完全不同的过程。在波兰、捷克等东欧国家,“转型”是一个过去时的概念,未来的挑战是如何维系目前已经形成的这种更自由的社会形态,但在俄罗斯“转型”仍处在现在进行时的,远未达到在戈尔巴乔夫的“开放”时代与苏联解体前夕人们所期望和憧憬的那种自由并繁荣的彼岸。可以说,当时人们期望的是迅速的现代化、强盛与自由,但现实却是政治混乱与经济危机,随后是普京时代集权与个人崇拜的回潮。

拉斐的这本书写于普京上台之前,当时他就问道,俄罗斯“打从哪里”落到了现在的状况?他说,应该承认,对这个问题的研究越深入,就会对“转型”这个概念本身产生越来越大的疑惑。可以说直到今天我们都无法辨明俄罗斯转型的趋向:它是从斯大林或勃列日涅夫时代彻底地向着一种更自由民主的方向转变,还是从混乱、国际地位下降的叶利钦时代向相对稳定但集权力量抬头的普京时代转变?在未来是民主还是不民主的力量会占上风?一切都没有答案。

三

再往回看一点。从彼得大帝时代俄罗斯民族产生自我意识开始,便已经觉察到了自身的落后的心态并试图追赶西方,甚至醉心于在未来成为欧洲文化与精神上的领导者。十月革命后的苏联的成立,以规模化社会改造的方式,在一定程度上打破了旧的等级制社会结构,释放出了底层俄罗斯人蕴含的潜力,当然这也以不少对自由的侵犯与暴行为代价。但俄罗斯或许通过这一推土机式的社会发展方式,使得俄国先辈那种登上世界之巅的梦想变成了现实,尤其是1957年早于美国发射第一颗人造卫星。

当时西方是带着畏惧的心态看待俄国的,而不是今天的轻视。人造卫星的升空在美国引起了深刻的反省。“第三世界”也表现出了崇敬,但在上世纪80年代这种自豪感又一次荡然无存了,前苏联在社会与文化各方面的停滞与腐朽已经十分刺眼,显然她再一次落后于西方,从而需要启动另一场追赶历程了。叶利钦等人正是在美国见识了真正的物质繁荣景象之后,才坚定了必须把本国模式“扫进历史垃圾堆”的信心,这又是一种“避免落后”的心态在起作用。

拉斐并没有带着强烈的意识形态倾向,完全否定苏联曾经的成就和吸引力,他写道,如果戈尔巴乔夫启动“真正的社会主义改革”是在上世纪60年代而不是80年代,那改革将拥有相当大的社会基础,但人们拥护的并不是特定的制度,而是基于对工业化与二战的共同回忆而铸造的一种凝聚性。而在80年代,苏联社会弥漫着疲倦、厌恶与离心化趋势,这时候改革已经有些晚了。

这是官僚机构长期把持国家造成的后果。拉斐认为,苏联的上级任命官员集中了五种主要功能:政治权力、财产、意识形态、领导和组织,这一官僚体系在其他国家的某些历史时期都存在过,但都没有像在苏联那样无孔不入、根深蒂固,展现出其最荒诞的形式,蜕变为一个像八爪章鱼一样始终缠绕着俄罗斯社会的、挥之不去的阴影。

而在苏联解体之后的叶利钦时代,政治上虽然实行民主选举,但官僚制度并未得到清算反而有所强化。民主转型的支持者往往不愿过多谈及苏联解体后俄罗斯遭遇的各种困难和倒退,仿佛这会损伤民主的威信与价值似的。但这些问题是真实存在的,2001年俄罗斯的国内总产值降到1991年的71%,投资额是35%,大量科学家和大学教授流失到国外,人均预期寿命也下降了,只是在普京时代有所回升。维护民主制的声誉并不意味着要完全回避对这些真实而残酷的事实的讨论,问题的关键在于确定清楚这些问题的源头。以叶利钦为首的新俄罗斯的领导层并未合理管控好后苏联时代的转型进程,他们以一种听天由命的方式看待私有化改革,而改革又是以将国有资产私分给寡头(由官僚转化而来)的极不符合社会公平原则的做法来推进的。

苏联的官僚体制曾经进行过三次自我改造的尝试,分别是列宁时代的“新经济政策”时期、赫鲁晓夫时代和戈尔巴乔夫时期,但都失败了,官僚集团变得日益庞大而难以摆脱。在叶利钦时代,苏联时代的官僚摇身一变,成为新的资本巨头和暴发户,他们在西方被称为“国家资产阶级”。拉斐认为,新俄罗斯要实现转变就必须彻底地从这一官僚体制及其现代版的羁绊中脱身,而这意味着俄罗斯必须走一条在它漫长的历史中从未走过的新路。

四

还需要问的是,在苏联解体之后,为何寡头集团可以继续在叶利钦政府的庇护下,沿袭苏联时代的掠夺式的做法甚至变本加厉,而不引起俄罗斯民众的广泛抗议呢?部分原因是,俄罗斯人继承了那种向权威俯首、唯命是从的心态,以及盲目追随“好沙皇”的价值观。

在18世纪末时,法国哲学家狄德罗访问圣彼得堡时有这样的观察:这座被一片空地包围的宫殿城市直观地证明了,它的社会没有组织性,它没有社会的团结基础。城市需要的不是宫殿,而是街道、许许多多私人房屋,好让那些能在宫殿之间修筑道路的富有首创精神的企业家居住在里面……然而现在他们是分散和孤立的,每个人都只为自己而活着……法律只存在于纸面上。法官们是可以公开贿买的。社会对不能在强者面前保护弱者的那种法律既没有监督,也毫无敬意……长期处于压迫之下的习惯造成了普遍的不信任的气氛,这就像是一种长期存在的恐惧感,它已深深印入每个人的脑中。

可以说直到今天俄罗斯仍在一定程度上保持着狄德罗所描述的那种社会结构:一个强大的政权面对单子化的个人,人们更重视秩序和安定,胜于自由与权利,愿意为了前者而牺牲后者,甚至于付出自己尊严的代价,所以他们需要一个强有力的统治者来维护秩序。也正因为这个原因,以强人形象出现的普京才在混乱的叶利钦时代之后获得选民的青睐,并借此取得对执政地位的长期把持。和中国的“好皇帝”与“青天大老爷”思维一样,普京时代也是俄罗斯人对“好沙皇”的期盼在现代的回潮。

拉斐认为,能否改变这一状况,需要看俄罗斯人能否抓住政治上实行民主选举的机会,增强其公民社会的组织性。但他并不完全感到乐观--“今天的俄罗斯连同她那数量巨大而变得贫穷、消极和涣散的人们,连同那条把首都与外省分隔开的鸿沟一起,还将要走过一条漫长的道路。”

俄罗斯的经历说明实行一两次民主选举并不能带来转型,转型需要更深刻的变革。历史学家克柳切夫斯基曾写道,彼得一世向西方借用了技术来建立陆军、舰队、国民经济和政府机关,但国家力量、法律与组织却来源于旧俄罗斯。这种改革的结果必然是令人失望、无效果和昙花一现的,因为新政策没有内在的社会基础。而苏联之后的俄罗斯或许也与此相同,是一个议会选举制的壳覆盖在一个陈旧的社会躯体之上。在今天人们批评普京的“独裁”倾向时,不应忘记的是叶利钦时代“炮打议会”,通过了授予总统极大权力的新宪法,从而为普京时代的总统集权铺平了道路。而在上世纪90年代所谓的“市场化改革”中,在新自由主义学说的遮羞布之下,掩盖的不过是自古以来俄罗斯就有的肮脏之物——当政者随心所欲地对自己的亲信滥发赏赐,肆无忌惮地掠夺大众的财富。

当然,很难把俄罗斯的转变纳入一套因果关系清晰的统一的叙述体系中,不同的人有不同的故事、不同的解读,不仅是国外的观察者,连俄罗斯人自己也是如此。拉斐所提供的只是他所看到的这场转型的切面与他的思考,也许很多人不会认同他对叶利钦的强烈批评,也有很多人不会认同他对戈尔巴乔夫的赞赏。但无论如何,正如今天围绕普京执政方式的争议及不断爆发的反普京示威所表明的,俄罗斯的转型远未到达成功的彼岸,并未走上所谓的“康庄大道”,这更显出本书作者当初的警告与疑虑的重要性,也更促使人们探究背后的原因。