【复旦大学新政治经济学研究中心主任史正富在其著作《超常增长》一书中,提出中国“三维市场体制”。在本文作者白钢教授看来,如果承认这一体制对于解释当前中国经济实际的有效性,则需正视其所对应的最重大问题:任何一级中国的地方政府,本质上都是共产党领导下的组织单位,而三维市场体制下“竞争性地方政府”本质上具有经济主体地位。亲身参与利益博弈,可能导致统一性的政治意志的弱化。如何确保此类“封建”集团专注于自我的逐利性不会冲击、动摇、瓦解政治共同体的存在与共识,深刻考验着执政党的政治意志与政治智慧,是传统政治经验实现其现代转化之最重大关节,也是中国道路之实践亟待为中国也为世界解决之核心命题。原文发表于北京大学中国与世界研究中心主办杂志《观察与交流》第135期。】

当代中国无疑是个巨大的矛盾综合体,其中充满了各种各样相互矛盾乃至截然相反的认知、经验及基于此之形成的理解与表述。中国经济长达三十余年的超高速增长,不仅带来了社会整体财富的空前增长,也诱发了有关中国道路与前途的疑惑与焦虑的空前膨胀。此类疑虑不但来自外部世界,更是自中国改革开放的实践之初便植根于集体意识(乃至集体无意识)的深处。

由于中国改革的路向是以向西方发达国家学习作为开端并不断在开放中强化这样的学习姿态,西方社会被自然地视作某种不断可供借鉴、参考、模仿的标准化对象,这一对象可以无限接近,但无法超越也无需超越。然而,伴随着中国更深刻地融入市场经济与全球利益格局,中国经济在长达30年的时间中实现了远超作为整体的同期西方世界平均发展速度、进而超越其历史最高发展速度、进而超越有统计数据以来各类国家最高发展速度的超常增长,这一事实对于始终存留着对于理想型它者的高度尊重乃至敬畏的群体而言,意味着必须承认中国相对于“正常”国家的持续性的非常态地位,意味着无法将中国依照一种既有而确定的理论范式进行定性、归类、分析、解释,进而根本动摇继续依照标准化对象所对应的道路、前途进行发展的合理性。

史正富在《超常增长》中提出“三维市场体制”

这种自我怀疑与对于既往中国发展路径中存在之各种问题的焦虑交杂在一起,辗转相生,进入不断自我强化-放大的循环过程。这一怀疑-焦虑循环机制背后的假设在于:中国这种非常态的发展过程必然不可能持续,必然会在未来的某个时期出现对于常态境遇的回归,这种回归必定会以某种痛苦的、灾难性的甚而引发整体社会崩溃的形式实现。尽管形形色色的崩溃论自20余年前便不断涌现并不断被事实证伪,但当集体心理进入某种强烈的自我暗示与循环后,崩溃反倒因其一直没有到来而显得更加迫切而富有现实意味了。

此类逻辑之所以在当下的中国具有如此强大普遍的影响力,正在于它反映了习惯于仰视作为理想型它者以学生与模仿者自居的集体面临的重大心理转折:必须放弃对于任何一种现成理论、模式、路径的全面依赖,转而用自己的语言描述与解释自己的历史与现实,总结自己的经验,并将此种经验上升为具有普遍性的人类经验。只有具备足够成熟而强大的心智者,才能实现这种转折,完成黑格尔精神现象学意义上的对于“苦恼意识”的扬弃。

近年来,有关中国经验、中国模式、中国道路的讨论逐渐浮出水面。一个较为有趣的现象是,尽管中国经济的高速发展构成了上述讨论的基础和底色,但相关讨论中却鲜有专业经济学家参与,更缺少系统性地从经济学角度对于上述论题进行阐发的著作。在此意义上,史正富的《超常增长:1979-2049年的中国经济》一书,继张五常《中国的经济制度》(2009)之后,可算得是承前启后之作。作为兼具政治经济学和西方主流经济学之深厚学养并在投资界具有重大影响的学商代表,史正富较之大多数主流经济学家,不但视野更为广阔,对于中国与美国的经济体之实际运行也有着更深切的体验。

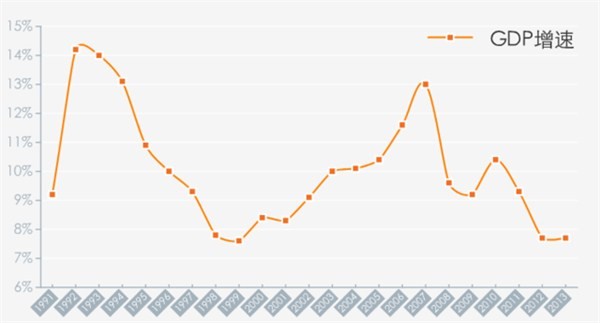

全书之大旨由其引言可推见,其有效展开则在正文的六章。在第一章“超常规的中国经济增长”中,以大量详实的数据信息论述了中国过去34年的经济增长在现代世界经济增长史中史无前例的地位,进而提出,此种高增长率的重要原因在于在较长的时间段中(特别是自1994年社会主义市场经济体制基本形成后)避免了常规市场经济的周期性波动,实现了常规市场经济条件下无法维系的长时段高位运行与不间断的高速增长(页15-23)。

针对媒体经常提及的将中国经济增长归结为高投资与低消费的观点,本书明确提出,在过去34年的经济发展过程中,高投资增长与高消费增长是同时发生的(1978-2011年中国消费年均增长达9.15%,人均消费增长也达到年复合7.99%),只是在GDP中的消费占比相对较低,而中国经济的较高投资率与较低消费率的组合带来恰是消费水平高速提升(页23-27)。

针对中国经济克服常规周期性经济危机的实践,本书从供给与需求两方面做了解释:从供给而言,中国特色社会主义市场经济体制保证了中国经济的超强投资驱动;从需求而言,在参与全球化的进程中,国际超常购买力(第三方购买力)使得中国通过大量贸易盈余实现了过剩产能的有效利用(页32-33)。

近年来,对中国经济对外依存度过高的批评几乎成为了学界及媒体讨论的常态,如果历史而辩证地看待这一现象,则应承认,在九十年代中后期形成的外向型经济结构,是中国经济系统性吸纳国际超常购买力的自然选择。此种经济结构持续近二十年,暴露出诸多问题,但这些问题往往也伴随其历史性的贡献,所谓短处长处俱在此,实不宜片面言之。

本书第二章题为“中国特色市场经济与超常投资力”,是全书最具理论创新、最重要也最富神韵的部分,其核心在于以“三维市场体制”涵设中国特色市场经济的制度基础,并以此解释其对于经济活动的现实影响。西方常规市场经济体制下由政府与企业这两大主体构成,一般而言,政府被描绘成经济活动的监护者,而企业则通过竞争确立其市场地位。“三维市场体制”则意味着,当下中国的经济体制由战略性的中央政府、竞争性企业和竞争性地方政府三大主体构成,地方政府,不但承担着一般性的政府职能,更直接作为经济主体参与市场活动。此种类型的竞争性地方政府的形成,可归结为:

1)1994年分税制改革将税收分为中央固定收入、地方固定收入和二者共享收入三块,各级地方政府对于本辖区内的经济过程中可得以分享的收入有了较为稳定而清晰的预期,成为拥有稳定企业受益分享权(这被张五常称为“租”)的经济主体;

2)自改革开放以来,中央对地方政府采取分权考核的管理机制,并被各级地方政府沿用,由于经济指标被作为对地方政府政绩考核的主要依据,不同地区的各级地方政府为了吸引更多的投资以提升所辖区域的经济实力,成为了具有强烈竞争意识与强大执行力的平等竞争主体;

3)相对于西方国家地方政府的一般性财政收入,中国地方政府还拥有地方国有企业、由土地开发形成的土地财政及地方投融资平台这三块特有的资产,因而拥有远较西方国家地方政府更强大、丰富、全面之推动地方经济发展的权力和资源,这与地方政府在中央授权下获得的高度自主权是相应的;

4)通过不同层级间地方政府的横向竞争这种以竞争促学习、在竞争中学习的实践,地方政府管理经济的能力有了长足的进步,并在很大程度上避免了纯学院派教育的空疏迂阔与不切实际(页35-43)。

本章进而分析了在竞争性地方政府对于经济活动的广泛深刻参与情态下,造成较之常规市场经济条件的若干新特征,特别是较高的投资率、较低的交易成本、更高的工作效率这三者,从而有效地解释了何以中国经济的整体投资收益率显著高于常规市场经济条件下的投资收益水平,也为一直困扰学界的中国经济长期“过热”而非“需求不足”问题提供了具有说服力的解答(页43-52)。

1991年以来我国GDP增速一览图

在本章的第三部分中,通过对于地方投资的长期收益的分析,指出地方政府对投资的激励政策本质上是一种针对企业未来收益及利益分享权的综合性长期投资,其所涉及的财政支出不能简单地用西方意义上的公共财政来加以类比,后者是纯支出性质的,而前者则构成可以通过不断放大的价值生成与分享机制以多种方式回流到政府财政(页53-56)。

由此申发开来,则地方融资平台的意义与价值,也必须放到同样的视野下加以考察,否则,简单地将中国地方政府的负债与西方国家同类城市的负债加以类比,却完全无视中国地方政府所拥有的西方同级政府无可比拟的大量资产及自由现金流,从而得出中国的地方财政问题比之欧美更为严重、中国地方财政遭遇全面危机这类结论,进而配合既有的崩溃论教条以动摇人心,本质上不过是欺人、自欺或二者兼而有之罢了。

从供给的角度解释了中国经济超常增长后,本书第三章以“美联储与国际超级购买力”为题,从有效需求的角度展开论述。有关这一问题的讨论,自然无可避免地要对中美两国的相应情况加以比较:中国的高额投资与产能过剩恰对应于美国的过度消费与通过货币长期超发形成的超额购买力,通过中国的产品出口、换回美元、以统一的外汇管理系统集中、由美国的金融市场返借回美国这一利益交换机制,过去20年间的两国经济构成了罕见的互补性战略配对。

由于作者在美国长期留学、工作的经历及对于美国金融市场的深刻认知,他对时至今天仍为许多人推崇的美国整体国家发展战略做出了极为严厉的批评,指出美国于六十年代逐步丧失产业领域的领导地位后,力图通过金融虚拟化与经常性的货币超发来取代实体产业的发展以维系国家核心竞争力,这一方面进一步削弱了美国国内的产业竞争力,导致本土产业的空洞化,另一方面通过金融市场的急剧膨胀,造成美元从货币符号向具有独立商品属性-价值的实相化转换,二者共同导致其家庭、产业、政府的多重赤字不断延续、恶化(页59-70)。

美国这种维持不平衡的赤字经济战略与自80年代以来中国的追求不平衡的高增长战略,构成了双方在过去三十年间经济互补配对的基础,同时也导致了各自社会不平衡的进一步加剧。这种建立在特殊历史情境下的战略配对伴随2008以来的全球金融危机,事实上已不可能维系,双方经济发展均面临找根本性的转型。

伴随由美联储创造的国际超常购买力的终结,经历了三十余年超常增长的中国经济是否能寻到对其的有效替代,是继续超常增长在需求层面的最重大课题。而从供给的角度而言,则需主要思考如何将储蓄化为有效投资,突破以环境、能源、资源为代表的生产要素瓶颈。二者的难题正好互为矛盾,也正提示通过某种恰当的机制将二者有机结合,以瓶颈要素供应方的投资需求化解国际超常购买力缺位后的产能-储蓄过剩。本书的第四章“中国经济增长的新历史阶段”,便试图从消费升级与产业产业、城镇化、生态与坏境、能源与资源、人力资本与技术创新、国防建设等诸多方面回应上述命题,而这一切又都离不开辩证地认识与处理积累、投资、消费三者的关系,尤其是要避免将投资与消费简单对立起来、试图以美国式的消费社会理念改造中国人观念与行为习惯的倾向。

第五章“新增长阶段的超常增长”,是全书最具战略意味与政策价值的部分。在假定中国经济保持超常增长的基础上,它推算出走向2049年的中国经济体量将达到570万亿人民币,以人民币兑美元5:1计,假设美国经济年均增长2%,则届时中国经济总量将是美国的3倍以上(人均达到其70%以上),这无疑是一个极令人振奋的预言。这一预言的实现,有赖于寻找到为国民经济发展年均增加两个百分点、未来36年总计约170万亿的超常购买力。作为解决之道,作者提出设立综合性的国家发展战略基金,即实施对生态资产与战略资产的长期投资,在为常规市场注入超常购买力的同时,建设并永续经营国家战略性基础资产(页112-115)。

此处,作者创造性地将已故学者邓英陶多年以来遍访中国上下求索提炼总结之“再造中国”新发展方式理论及政策建议(注)与其自己提出的国家发展战略基金的构想结合起来,提出针对塔里木盆地光热土水资源综合利用、溯天运河-西部调水计划等超级课题,及能源结构转型与可再生资源开发利用、应用型人力资源开发-积累等长期性国家战略项目,均可利用国家战略发展基金主导运作(页116-127),并清晰扼要地论述了国家战略基金的伞形结构、其资金的财政引导与社会募集方式、基金管理团队的构成与激励机制、基金投资决策及项目咨询制度、基金投资回报预期(页127-131)。

在有关国家战略基金的初始资金构成的设想中,不从国家常规财政支出中安排,而采用大型国有企业的巨额公有资本进行投资,将带有全民所有性质、担负国家重大战略任务的大型国企的公有资本,投入惠及全民及子孙后代、具有重大战略意义的国家战略基金中,比之简单地将其划拨用于一般意义上的民生改造(如同某些学界人士及媒体所鼓吹的那样),其立义无疑要恢宏正大高明深远得多,也更符合大型国有企业在重大国民经济活动中的主力军身份。

全书最后一章以“新增长阶段的制度安排”作为探讨之主题,契合于学界有关改革的顶层设计之讨论。不同于诸多以根本性的政治-经济制度变革作为此类顶层设计理想形态的论点,本书系统论证了由四大支柱,即作为经济主体的地方政府、国有资产资本化形成的新国有经济、复合型国家财政体系、超越短期宏观调控的国家发展管理体系,构成的中国现行经济制度(三维市场体制)相对于常规的西方市场制度的巨大优势(页133-151),从而根本上否定了以西方的“普世价值”全面改造现行制度的路径。在客观分析现有体制存在的主要问题后,作者提出了未来改革的方向:由以“创建市场”为主题的“第一次改革”过渡到以“政府再造”为主题的“第二次改革”,即在保留基本政治-经济制度的前提下,进一步深化中央与地方政府的权力合理配置,建立与改善符合中国实际的复合型国家财政体系,完成政府部门的组织变革、业务模式的流程再造与人事改革(页164-178)。

全书纵论中西古今,将中国经济的超常增长在世界经济史的视野中加以考察,以“三维市场机制”为纲要作出了逻辑上自洽圆融的系统性解释。在其有关三维市场机制的论述中,核心是作为经济主体的竞争性地方政府。对于这种在中央与地方间形成的超越既有西方政治学经典分析范式的特殊关系,需要从中国传统内追溯考辩其渊源,又站在世界文明史的高度体察传统中国向现代中国转化之大难与大幸。

作者在全文之始,即引用顾亭林《郡县论》中“封建之失,其专在下。郡县之失,其专在上。有圣人起,寓封建之意于郡县之中,而天下治矣”的表述,在其第六章讨论新时代的制度安排时,也将重新厘定中央地方关系作为第一要务,可深见其用心所在。作者非常正确地指出,中国目前之中央-地方关系所对应的国家体制是一种导入地方发展自主权的一体化政府或说是中央统一领导下的分权型政府(页166),但对于这种关系得以形成之因缘,却有些语焉不详,似乎更多是将其理解某种作为改革开放之后的产物,而没有结合新中国建国后的整体政治-社会实践加以把握。

事实上,在集中体现毛泽东建国后整体思路的《论十大关系》一文中,第五条“中央和地方的关系”被放在“国家、生产单位和生产者个人的关系”与“汉族和少数民族关系的”之间加以论述,正反映出中央地方关系在经济方面和政治方面的双重重要性与复杂性。文中明确指出,要解决中央和地方的矛盾,“应当在巩固中央统一领导的前提下,扩大一点地方的权力,给地方更多的独立性,让地方办更多的事情”,“我们国家这样大,人口这样多,情况这样复杂,有中央和地方两个积极性,比只有一个好得多”,“要发展社会主义建设,就必须发挥地方的积极性。中央要巩固,就要注意地方的利益”。

毛泽东所发起的破坏中央计划经济体制的实践(其极端的形式如大跃进和文革),并非偶一为之,而实在是其对于中央地方关系之整体思虑的逻辑体现。它以某种创造性破坏的形式,导致苏联式高度集中的中央计划经济体制被一种高度地方分权情势所取代,进而导致中国在改革以前的经济结构已经完全不同于苏联东欧的典型计划经济结构:在所有制结构中,除全民所有制外一直保留了大量的集体所有制成分,并大力扶持发展了作为乡镇企业原型的农村“社队企业”。

美国学者谢淑丽(Susan Shirk)在其《中国经济改革的政治逻辑》(The Political Logic of Economic Reform in China,1993)一书中将这种“地方分权化”(decentralization)视作中国经济改革的“政治逻辑”,并指出这一政治逻辑是由毛泽东本人奠定的,邓小平时代改革开放的实践是对于毛泽东这一政治逻辑的承继,邓小平的整个改革是在毛泽东所奠定的这个政治逻辑和政治基础上才得以可能的。

在此意义上,对中国“三维市场体制”的完整理解,不可避免地要将新中国前后两个三十年的历史作为一个整体,进而将完整现代转型的新中国与前现代的传统中国作为一个整体加以考察与把握。这意味着,超常增长对应的不应只是1979-2049年的中国经济,而应将时间跨度延展为1949-2049年,意味着要将毛泽东时代以赶超式自主发展为主要特征的发展路径与改革时代以比较优势和融入全球化为主要特征的发展路径在某种统一性的视野下综合考量。这无疑是更具挑战也更能激发创造性思维的重大思想实践。

如果承认“三维市场体制”对于解释当前中国经济实际的有效性,则需正视其所对应的最重大问题:任何一级中国的地方政府,本质上都是共产党领导下的组织单位,而三维市场体制下“竞争性地方政府”本质上具有经济主体地位。

这意味着,此类地方政府事实上从以整体国家-民族利益为旨归、不带有任何自利动机的党的组织下降为经济过程中以自利为特征的“理性”博弈者。它固然切实地构成中国经济的超常投资力并有效地推动乃至成就了中国经济的超常增长,却也因为亲身参与利益博弈,而导致统一性的政治意志的弱化乃至消弭,而失去政治意志的政党事实上也便失去了自我存在的合理性。作为中国传统政治术语意义上的“封建”集团,它天然地将自我集团所对应的利益视作高于整体利益,追求自我集团所对应的利益最大化,客观上构成中国当下“去政治化”诉求的现实基础。这即是“其专在下”的“封建之失”。

如何能使此类“封建”集团不背离党的政治意志、政治品质、政治理想与政治主体性,确保其专注于自我集团的逐利性不会冲击、动摇、瓦解政治共同体的存在与共识,使其有效地服务于政治共同体生存发展、长治久安的整体目标,以制度性的方式“寓封建之意于郡县之中”,这是最深刻地考验执政党的政治意志与政治智慧之处,是传统政治经验实现其现代转化之最重大关节,也是中国道路之实践亟待为中国也为世界解决之核心命题。

(注)参见邓英淘:《新发展方式与中国的未来》,上海人民出版社,2013;《新能源革命与发展方式跃迁》,上海人民出版社,2013;《再造中国,走向未来》,上海人民出版社,2013。